2022.10.15

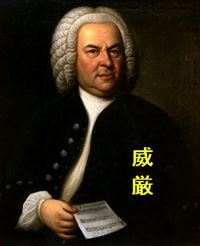

明夫「10年間のトピックス投稿から選んでお送りしておりますトピックス祭りです。この当たってくだけて平均律クラヴィーア曲集 第15回はちょっと調子にのっとったです!」

HEART「いいえ。バッハを現代の感覚に変換して分かりやすかったですよ。」

【第15回第6番ニ短調プレリュードとフーガ】2022.1.15

HEART「ニ短調という調性は悲劇的な曲によく使われます。前回の輝くような第5番ニ長調とは本当に対照的です。」

芳美「ベートーヴェンの《第九交響曲》やモーツァルトの《レクイエム》はニ短調ですね。」

HEART「そうですね。バッハの有名なニ短調と言えば、何といっても《ニ短調トッカータとフーガBWV565》!」

明夫「あっ、それってもしかして“テレレ~ン鼻から○○~”ですか?ほんなこつ(本当に)あれは、もう立ち直れん時のガ~ンていう気持ちば、よう表しとるですな。」

一同「やだ~(笑)」

HEART「プレリュードは第5番と同じように、うまく黒鍵の間を使って打鍵する練習をするといいですね。もう一つ大事なのは、この曲は右手親指を下にくぐらせないで移動するように書かれていることです。例えば15小節目。ついくぐらせたくなりますが、横方向に反復横跳びみたいに平行移動しましょう。」

善雄「親指を手のひらに軽く寄せながら右の高音部に移動するとできる気がします。」

HEART「指はがちがちに動かそうと思わないで。少し浮かせた感じで鍵盤の進む方向に腕と手首でいざなってあげると、力まないで弾けます。」

明夫「はい!自分、すぐ力みそうです!気を付けます。」

HEART「でも指の動きだけに気を取られないで。音が離れているところに音楽がたっぷり詰まっています。下がってくる音型のあと高くなるところは、ふわっと飛び立つように。音楽を天に向けて気持ちよく響かせるように楽しみましょう。エンディングも劇的でカッコイイです。トッカータとフーガを思い出してパイプオルガンで弾いている気持ちになってもいいですよ。」

HEART「フーガは20小節目のカデンツ(終始する決まった形)で分けられた二部構成になっています。テーマ(主題)は見えやすいですね。」

美香「あ、でもたくさんありすぎて…。17,18小節目はバスの主題が終わる前にアルトが始まっている気がするんですけど…。」

HEART「それは“ストレット”(密接進行)といって、前の主題の提示が終わる前にほかの声部が始まってしまうことなんです。主題がかぶっているということ。前の水しぶきがおさまる前に、どんどん次の波が追い打ちをかけてざぶーんざぶーんと打ち寄せるように、緊張感が高まる効果があります。」

明夫「実況中継の言い方で『さあ、一位で泳ぐのは日本お~~~っとここでアメリカが出てきた』みたいな?」

HEART「厳密に言うとちょっと違うけどまあそんな感覚(笑)。途中からかぶって次に言いたいことが始まっちゃう。普通はエンディングの盛り上がりで使われるんだけど、バッハは曲のいたるところでこの技を大いに使いこなしています。」

美香「テーマが上下逆転しているところがありますね。」

明夫「それは前に習ったけんばっちりですばい。“反行”です。」

芳美「“ストレット”の中に本来のテーマの形とひっくり返った形が入り混じって現れていてごちゃごちゃになりそうなのに、こんなにきれいなハーモニーになるって不思議。」

明夫「21小節目からと27小節目からは“ストレット”の三連発ですなー。」

美香「一見混沌としているのに、全体として見たらバランスよく整然としていて、バッハの頭の中はどうなっていたのかしら。」

善雄「トリルはどう弾いたら?」

H「ソについている場合考えられるのは①ソラソラソファソ②ラソラソラソファソ③ラソラソ などです。あまりがちがちに考えずに、トリルになっている音を震わせる、声で歌っているつもりでビブラートを大きめにかけている、といったイメージでつけていくのはいかがでしょうか。」

明夫「有~楽町~で~逢ぁいま~しょうぉぉぉぅ~~~。こんなビブラートで感じてみるとよかですバイ♬」

H「テーマのスラー、スタカート、トリルはバッハが書いたと言われています。明確にテーマのイメージを指示しているということです。私はそこに強い意志、決意、それゆえに震える心、みたいなものを感じます。“ストレット”が三回出てくるところは受難に耐える姿。ほのかに明るい曲調の慈悲深さ、最後の6声が豊かに響き渡るところなど、やはりバッハの宗教性を感じます。強く弾きまくるわけではありませんが、心の強さを感じる作品です。」

*「当たってくだけて平均律クラヴィーア曲集」はフィクションです。