2015.02.13

岳本先生のセミナーや、指導法研究会でいろいろとお話を聞いていくうちに、どうしても気になった出版社や改訂前と後の楽譜の違い。

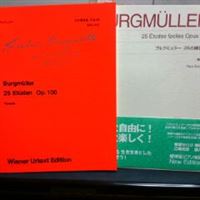

まずはブルグミュラーで、見比べてみました。

左はウィーン原典版。一曲一曲に学ぶにあたっての効果的な練習方法が細かく記されています。この本は指導者が持っておいて、「こんな練習のしかたもあるよ~」などと、子供に助言してあげるといいかも。

右は、岳本先生がオススメしていた音楽之友社。春畑セロリ先生解説、江崎光世先生協力の楽譜です。こちらは、春畑先生のメッセージとして子供に話しかけるように、これまた一曲一曲分かりやすい解説が載せてあります。「アラベスク」の解説でアラビア風デザインを見せてくれたり、「貴婦人の乗馬」で「貴婦人」という今の子には解釈しづらい題名を面白く解説。

最近は「乗馬」というタイトルにする出版社が多く、昔私は「貴婦人」という言葉が子供ながらに「なんかわかんないけど、スゴい曲弾いてる気がする~(笑)」と勝手に感じながら弾いていましたので、「乗馬」だけになってしまった本を見ると「え~っ、貴婦人良かったのにな~」なんて思っていたので、こちらの版で「貴婦人」と書かれていたのはちょっと嬉しかったです。

今の子に「貴婦人」って言っても分かりにくいからやめちゃったんでしょうか・・・。

どちらの版も、半分近くを解説に充てていて、とても楽しく読んでしまいました!

以前の指導法研究では、ギロックの叙情小品集も、改訂前と後とで、強弱の表記などが変更されているところを多々見つけました。

私が持っている楽譜と言ったって、軽く20以上経つものばかり。古いです。ボロです(笑)

息子の小学校の勉強なんて、どんな勉強にしても教え方が変わってしまい、下手に私が「ちがうよ!こうでしょ!」なんて口出しでもしたら、息子が恥ずかしい思いをしてしまいます(汗)

楽譜だって、時代に沿って改訂されていくわけですね。

持っているクラシックの楽譜。これから時間をかけて見直す必要が大いにありそうです。

いい機会です。まずは昔から持っている楽譜と最近買った楽譜。仕分けてみます。